5월 12일 깜짝 세미나 후기

작성자

박규창

작성일

2017-05-16 04:22

조회

168

안녕하세요! 저번 주 금요일 제발트의 『이민자들』을 가지고 깜짝 세미나가 있었죠. 일단 책을 본 소감을 말하자면, 너무나도 어려웠습니다. 다른 분들도 읽으시면서 아마 비슷한 느낌을 받으셨을 것 같네요. 읽으면서도 이게 무슨 소린지 도무지 종잡을 수 없는 난해함. -_-;; 게다가 장마다 뭔가 조금씩 다른 것 같고, 마지막 이야기를 읽고나니 다시 앞으로 돌아가서 읽어야겠다는 생각이 들었습니다. 그런데 그런 어려움과는 별개로 문장이나 묘사는 정말 아름다운 것 같아요. 특히 처음 헨리 쎌윈 박사 이야기가 가장 인상적이었습니다. 화자는 아무 말 할 수도 없는 채로 묵묵히 헨리 쎌윈 박사의 고백을 들어야만 합니다. 어쩌면 3편의 이야기(4편은 좀 다른 것 같습니다.)는 각자 조금씩 다르지만 말하는 사람의 고백을 보여주고, 동시에 그 고백에 대해 뭐라고 말할 수도 없이 들어야만 하는 화자를 보여주는 것 같습니다. '고백'이라고 번역됐지만 영어판에는 'Confession'으로 돼있었습니다. 한쌤은 이건 고백과는 좀 다른 느낌의 단어라고 했는데, 사전을 참고해서 생각해보면, 뭔가 말하기 힘든 것을 상대방에게 전달하는 느낌이 들어있는 것 같습니다. 어쨌든 누군가는 고백하고, 누군가는 그 고백에 대해 묵묵히 들어야만 하는 구성이 일면 엄숙하기도 하면서 복잡한 감정이 느껴졌습니다. 단순한 향수는 아닌 것 같지만 회상하는 이들의 말을 들어보면, 떠나간 이들의 빈자리에서 느껴지는 어떤 공허함 같은 것을 가지고 있는 것 같습니다.

제 느낌은 이정도로 하고, 세미나 내용을 정리해보겠습니다. 한쌤은 이 책이 제발트의 실험이라고 하셨습니다. 읽으면서 가장 어려웠던 것은 딱히 단락이 구분되지 않아서 말하는 시점이 바뀐 것인지 바뀌지 않은 것인지, 가끔씩 ‘나’를 왜 굵은 글씨로 표현하는지, “큰 따옴표”도 쓰지 않는다는 것입니다. 그래서 대사와 지문 사이를 구별할 수 없었습니다. 지금 보고 있는 이 문장이 대사인지 지문인지, 대사라면 그건 화자의 말인지 아니면 등장인물의 말인지 등등이 너무나도 복잡하게 얽혀서 쉽게 알 수가 없습니다. 그런데 한국판에는 가끔 단락의 구분이 있지만, 다른 나라 판본들을 보면 아예 단락의 구분조차 없다고 합니다. 그리고 한국판에는 다른 판본들과 다르게 단락의 구분이 아니라 이야기가 구분될 정도로 아예 줄을 띄어놓은 부분까지 있었습니다. 이러한 구별은 가독성을 위해서 역자가 일부러 의도한 걸까요? 하지만 이렇게 해놓으면 이야기가 전환된 것처럼 읽을 수도 있어서 가독성 이전의 문제인 것 같습니다. 또 책 크기에 맞추느라 사진을 자른 것까지 염두에 두면, 한국판은 번역되는 과정에서 다른 외국판과는 너무나도 달라지지 않았나 싶습니다.

저는 읽으면서 딱히 홀로코스트에 대한 생각을 전혀 못했는데, 다른 선생님들의 얘기를 듣다보니 제발트가 홀로코스트를 염두에 두고 글을 쓴 것 같다는 생각을 하게 됐습니다. 2차 세계대전 이후 '아우슈비츠 룰'이라는 것이 생겨났다고 합니다. 이것은 홀로코스트에 대해 '잊지 말아라'와 그 기억과 아픔, 감정들을 '재현하지 말아라'라는 암묵적인 규칙입니다. 잊지 말라는 것은 말 그대로 이런 끔찍한 일들이 일어났음을 잊지 말고 후손들에게 계속해서 각인시키라는 것이고, 재현하지 말라는 것은 그들이 느꼈던 고통에 대해서 이해하는 척 함부로 말하지 말라는 것입니다. 그 수용소에서 어떤 일들이 벌어졌고 그 과정에서 어떤 아픔을 느꼈는지는 그것을 겪어본 자들만이 알 수 있다고 합니다. 겪지도 않은 사람들이 마치 자신도 그 아픔에 대해서 이해할 수 있는 것처럼 구는 것은 그것을 겪고 아직도 고통스러워하는 사람들에 대한 모독이라는 것입니다. 그렇다면 유대인도 아니고 홀로코스트를 직접 겪지도 않은 제발트가 홀로코스트에 대해 쓴 것을 '아우슈비츠 룰'을 깬 것으로 볼 수 있을까요? 적어도 『이민자들』을 읽었을 때, 저는 그런 느낌은 받지 못했습니다. 오히려 제발트는 홀로코스트의 아픔을 최대한 조심히 다루면서도 어떻게든 그 아픔을 극복하려고 했던 것 같습니다.

『이민자들』에 나오는 화자들은 대부분 유대인으로 추정되지만 정작 그들을 유대인이라고 확신할만한 어떤 말이나 증거가 나오지는 않습니다. 화자와 그들은 자기 고향을 떠나서 일종의 향수를 느끼고 있는 사람들이지만 그들이 떠난 곳이 어디인지, 그들이 느끼고 있는 감정이 정확히 무엇인지에 대해서도 나오지 않습니다. 저는 그게 대사와 대사 사이에 인물들이 생각이나 감정에 잠기는 문장에서 특히 나타난다고 생각했습니다.

"큰 따옴표"가 없어서 대사마다 표시하면서 읽었는데 사이마다 정말 많은 공백이 있더군요. 그들은 말을 이어나가다가 갑자기 끊고 생각이나 감정에 잠기고, 그 다음에 다시 말을 이었습니다. 처음에는 왜 이런 것들이 있는지 궁금했습니다. 그런데 만약 제발트가 이 책을 통해서 아우슈비츠 룰의 딜레마를 극복하려 했다면, 아마 그러기 위한 여러 시도 중 하나가 이런 문장으로 나타난 것 같습니다. 분명 인물들은 자신들의 이야기를 하고 어떤 생각을 하고 있는지를 말해줍니다. 동시에 화자는 그들이 말하지 못하는 순간까지 포착하죠. 그것을 보는 독자인 저는 분명 그들의 어떤 감정이 일어났다고 생각은 하지만 정확히 그것이 어떤 것인지는 알 수 없습니다. 아마도 제발트는 ‘생각에 잠겼다’거나 ‘자신의 왼손을 본다’는 식의 표현 속에서 홀로코스트의 아픔을 무엇으로 규정하는 것보다는 그 아픔을 그 무엇으로도 말할 수 없는 '불가사의함'으로 표현하고 싶었던 것 같습니다. 그들이 느끼는 바가 무엇인지는 독자로서는 정확히 알아낼 수 없습니다. 그런데 '알 수 없다'에서 그치면 아우슈비츠를 겪지 않은 사람들은 정말 아무것도 할 수 없습니다. 잊지는 말아야 한다면서 동시에 아무 말도 할 수가 없는 것이라면, 홀로코스트라는 과거에서 무엇을 배울 수 있을까요? 제발트는 알 수 없다는 것에서 멈추지 않고 한 발자국 더 나갑니다.

아마도 그건 발제문에서 얘기한 ‘덧칠’로 말할 수 있을 것 같습니다. 『이민자들』의 마지막 이야기에는 막스 페르버라는 화가가 등장합니다. 그는 하루에 10시간을 할애해서 그림을 그리지만, 다음 날이 되면 전날 그렸던 그림을 지웁니다. 그리고 똑같은 종이 위에 또 다시 그림을 그리죠. 얼핏 봐서는 삽질인 것 같지만, 이렇게 몇 번을 그리고 지우기를 반복했을 때, 종이 위에는 “불가사의로 남을 수밖에 없는 표정과 눈매”가 남는다고 합니다. 페르버가 그리고자 했던 것은 자신이 포착한 무엇, 자신이 이해한 어떤 것을 종이 위에 그리고자 한 것이 아니라 그리려고 해도 그릴 수 없는 어떤 ‘불가사의함’인 것 같습니다. 그것은 어떤 선으로 남는 것이 아니라 다만 흔적일 뿐이고, 그 흔적을 발굴하기 위해서 페르버는 그토록 노력한 것이죠. 제발트의 작업은 페르버의 작업과 비슷하다고 할 수 있습니다. 그는 홀로코스트에 대해서 쓰려고 했지만, 그것은 자신이 이해하고 생각한 홀로코스트가 아닙니다. 오히려 홀로코스트와 관련된 어떤 말도 꺼내지 않음으로써 의도적으로 홀로코스트에 대한 언급을 피하려고 했습니다. 그러나 그는 홀로코스트의 기억과 아픔을 매우 효과적으로 전달한 것 같습니다.

1편의 쎌윈 박사와 다르게, 2편과 3편의 주인공들은 직접 화자와 얘기하지 않고 그들을 기억하는 누군가의 말 속에서 발견됩니다. 영어판을 참고해서 보면, '~ wrote' 같은 표현이 많이 나옵니다. 한국판에서는 ‘~에 따르면’이나 ‘~가 말했다’와 같은 식의 표현이 쓰입니다. 여기서 제발트가 그리고자 했던 것은 그들의 원래 모습이 어떤 것인가가 아니라 누군가를 기억하는 사람들의 모습인 것 같습니다. 그러니까 홀로코스트를 겪은 사람을 그리는 것이 아니라 홀로코스트를 겪은 사람을 기억하는 사람들을 그림으로써 그 속에서 어떤 흔적, 불가사의함을 발견하려고 한 것이죠. 아우슈비츠의 경험을 그것을 겪지 않은 사람들이 공감하고 이해할 수는 없을 것 같습니다. 다만 홀로코스트라는 기억은 그것을 직접 겪은 사람들만의 소유물이 아니라 누군가가 누군가에게 고백함으로써 계속해서 되살아나고 받아들여질 수 있을 것 같습니다. 하지만 쉽게 확신은 못하겠네요. ^^;;

유럽에서는 홀로코스트가 일어났다면, 동양에서는 위안부, 라이따이한 등의 문제가 있습니다. 그러나 사람들은 그 아픔에 대해 같이 슬퍼하고 동정심을 가지고 그것을 받는 사람들도 기분 나쁘게 생각하지 않습니다. 비슷한 경험이지만 동양과 유럽이 대하는 태도가 왜 이렇게 다른지는 신기하네요. 하지만 아우슈비츠 룰을 통해서 생각해보면, 고통을 겪은 사람들에 대해서 힘을 실어주기는 하되 그들의 이야기가 너무 가벼워지지 않게 조심해야 합니다. 이 부분이 정말 어려운 것 같습니다. 그 경험을 너무 가볍지도 않고, 특권화시키지도 않은 접근방식은 어떻게 할 수 있을까요? 그런 점에서 제발트의 작업은 한국의 현실에 매우 유용한 것 같습니다. 대하고 있는 태도는 다르지만 동양과 유럽은 비슷한 아픔을 가지고 있습니다. 그렇다면 문제를 극복할 수 있는 지점 또한 크게 다르지 않을 것입니다.

멋있는 한쌤의 사진을 올립니다.

제 느낌은 이정도로 하고, 세미나 내용을 정리해보겠습니다. 한쌤은 이 책이 제발트의 실험이라고 하셨습니다. 읽으면서 가장 어려웠던 것은 딱히 단락이 구분되지 않아서 말하는 시점이 바뀐 것인지 바뀌지 않은 것인지, 가끔씩 ‘나’를 왜 굵은 글씨로 표현하는지, “큰 따옴표”도 쓰지 않는다는 것입니다. 그래서 대사와 지문 사이를 구별할 수 없었습니다. 지금 보고 있는 이 문장이 대사인지 지문인지, 대사라면 그건 화자의 말인지 아니면 등장인물의 말인지 등등이 너무나도 복잡하게 얽혀서 쉽게 알 수가 없습니다. 그런데 한국판에는 가끔 단락의 구분이 있지만, 다른 나라 판본들을 보면 아예 단락의 구분조차 없다고 합니다. 그리고 한국판에는 다른 판본들과 다르게 단락의 구분이 아니라 이야기가 구분될 정도로 아예 줄을 띄어놓은 부분까지 있었습니다. 이러한 구별은 가독성을 위해서 역자가 일부러 의도한 걸까요? 하지만 이렇게 해놓으면 이야기가 전환된 것처럼 읽을 수도 있어서 가독성 이전의 문제인 것 같습니다. 또 책 크기에 맞추느라 사진을 자른 것까지 염두에 두면, 한국판은 번역되는 과정에서 다른 외국판과는 너무나도 달라지지 않았나 싶습니다.

저는 읽으면서 딱히 홀로코스트에 대한 생각을 전혀 못했는데, 다른 선생님들의 얘기를 듣다보니 제발트가 홀로코스트를 염두에 두고 글을 쓴 것 같다는 생각을 하게 됐습니다. 2차 세계대전 이후 '아우슈비츠 룰'이라는 것이 생겨났다고 합니다. 이것은 홀로코스트에 대해 '잊지 말아라'와 그 기억과 아픔, 감정들을 '재현하지 말아라'라는 암묵적인 규칙입니다. 잊지 말라는 것은 말 그대로 이런 끔찍한 일들이 일어났음을 잊지 말고 후손들에게 계속해서 각인시키라는 것이고, 재현하지 말라는 것은 그들이 느꼈던 고통에 대해서 이해하는 척 함부로 말하지 말라는 것입니다. 그 수용소에서 어떤 일들이 벌어졌고 그 과정에서 어떤 아픔을 느꼈는지는 그것을 겪어본 자들만이 알 수 있다고 합니다. 겪지도 않은 사람들이 마치 자신도 그 아픔에 대해서 이해할 수 있는 것처럼 구는 것은 그것을 겪고 아직도 고통스러워하는 사람들에 대한 모독이라는 것입니다. 그렇다면 유대인도 아니고 홀로코스트를 직접 겪지도 않은 제발트가 홀로코스트에 대해 쓴 것을 '아우슈비츠 룰'을 깬 것으로 볼 수 있을까요? 적어도 『이민자들』을 읽었을 때, 저는 그런 느낌은 받지 못했습니다. 오히려 제발트는 홀로코스트의 아픔을 최대한 조심히 다루면서도 어떻게든 그 아픔을 극복하려고 했던 것 같습니다.

『이민자들』에 나오는 화자들은 대부분 유대인으로 추정되지만 정작 그들을 유대인이라고 확신할만한 어떤 말이나 증거가 나오지는 않습니다. 화자와 그들은 자기 고향을 떠나서 일종의 향수를 느끼고 있는 사람들이지만 그들이 떠난 곳이 어디인지, 그들이 느끼고 있는 감정이 정확히 무엇인지에 대해서도 나오지 않습니다. 저는 그게 대사와 대사 사이에 인물들이 생각이나 감정에 잠기는 문장에서 특히 나타난다고 생각했습니다.

"큰 따옴표"가 없어서 대사마다 표시하면서 읽었는데 사이마다 정말 많은 공백이 있더군요. 그들은 말을 이어나가다가 갑자기 끊고 생각이나 감정에 잠기고, 그 다음에 다시 말을 이었습니다. 처음에는 왜 이런 것들이 있는지 궁금했습니다. 그런데 만약 제발트가 이 책을 통해서 아우슈비츠 룰의 딜레마를 극복하려 했다면, 아마 그러기 위한 여러 시도 중 하나가 이런 문장으로 나타난 것 같습니다. 분명 인물들은 자신들의 이야기를 하고 어떤 생각을 하고 있는지를 말해줍니다. 동시에 화자는 그들이 말하지 못하는 순간까지 포착하죠. 그것을 보는 독자인 저는 분명 그들의 어떤 감정이 일어났다고 생각은 하지만 정확히 그것이 어떤 것인지는 알 수 없습니다. 아마도 제발트는 ‘생각에 잠겼다’거나 ‘자신의 왼손을 본다’는 식의 표현 속에서 홀로코스트의 아픔을 무엇으로 규정하는 것보다는 그 아픔을 그 무엇으로도 말할 수 없는 '불가사의함'으로 표현하고 싶었던 것 같습니다. 그들이 느끼는 바가 무엇인지는 독자로서는 정확히 알아낼 수 없습니다. 그런데 '알 수 없다'에서 그치면 아우슈비츠를 겪지 않은 사람들은 정말 아무것도 할 수 없습니다. 잊지는 말아야 한다면서 동시에 아무 말도 할 수가 없는 것이라면, 홀로코스트라는 과거에서 무엇을 배울 수 있을까요? 제발트는 알 수 없다는 것에서 멈추지 않고 한 발자국 더 나갑니다.

아마도 그건 발제문에서 얘기한 ‘덧칠’로 말할 수 있을 것 같습니다. 『이민자들』의 마지막 이야기에는 막스 페르버라는 화가가 등장합니다. 그는 하루에 10시간을 할애해서 그림을 그리지만, 다음 날이 되면 전날 그렸던 그림을 지웁니다. 그리고 똑같은 종이 위에 또 다시 그림을 그리죠. 얼핏 봐서는 삽질인 것 같지만, 이렇게 몇 번을 그리고 지우기를 반복했을 때, 종이 위에는 “불가사의로 남을 수밖에 없는 표정과 눈매”가 남는다고 합니다. 페르버가 그리고자 했던 것은 자신이 포착한 무엇, 자신이 이해한 어떤 것을 종이 위에 그리고자 한 것이 아니라 그리려고 해도 그릴 수 없는 어떤 ‘불가사의함’인 것 같습니다. 그것은 어떤 선으로 남는 것이 아니라 다만 흔적일 뿐이고, 그 흔적을 발굴하기 위해서 페르버는 그토록 노력한 것이죠. 제발트의 작업은 페르버의 작업과 비슷하다고 할 수 있습니다. 그는 홀로코스트에 대해서 쓰려고 했지만, 그것은 자신이 이해하고 생각한 홀로코스트가 아닙니다. 오히려 홀로코스트와 관련된 어떤 말도 꺼내지 않음으로써 의도적으로 홀로코스트에 대한 언급을 피하려고 했습니다. 그러나 그는 홀로코스트의 기억과 아픔을 매우 효과적으로 전달한 것 같습니다.

1편의 쎌윈 박사와 다르게, 2편과 3편의 주인공들은 직접 화자와 얘기하지 않고 그들을 기억하는 누군가의 말 속에서 발견됩니다. 영어판을 참고해서 보면, '~ wrote' 같은 표현이 많이 나옵니다. 한국판에서는 ‘~에 따르면’이나 ‘~가 말했다’와 같은 식의 표현이 쓰입니다. 여기서 제발트가 그리고자 했던 것은 그들의 원래 모습이 어떤 것인가가 아니라 누군가를 기억하는 사람들의 모습인 것 같습니다. 그러니까 홀로코스트를 겪은 사람을 그리는 것이 아니라 홀로코스트를 겪은 사람을 기억하는 사람들을 그림으로써 그 속에서 어떤 흔적, 불가사의함을 발견하려고 한 것이죠. 아우슈비츠의 경험을 그것을 겪지 않은 사람들이 공감하고 이해할 수는 없을 것 같습니다. 다만 홀로코스트라는 기억은 그것을 직접 겪은 사람들만의 소유물이 아니라 누군가가 누군가에게 고백함으로써 계속해서 되살아나고 받아들여질 수 있을 것 같습니다. 하지만 쉽게 확신은 못하겠네요. ^^;;

유럽에서는 홀로코스트가 일어났다면, 동양에서는 위안부, 라이따이한 등의 문제가 있습니다. 그러나 사람들은 그 아픔에 대해 같이 슬퍼하고 동정심을 가지고 그것을 받는 사람들도 기분 나쁘게 생각하지 않습니다. 비슷한 경험이지만 동양과 유럽이 대하는 태도가 왜 이렇게 다른지는 신기하네요. 하지만 아우슈비츠 룰을 통해서 생각해보면, 고통을 겪은 사람들에 대해서 힘을 실어주기는 하되 그들의 이야기가 너무 가벼워지지 않게 조심해야 합니다. 이 부분이 정말 어려운 것 같습니다. 그 경험을 너무 가볍지도 않고, 특권화시키지도 않은 접근방식은 어떻게 할 수 있을까요? 그런 점에서 제발트의 작업은 한국의 현실에 매우 유용한 것 같습니다. 대하고 있는 태도는 다르지만 동양과 유럽은 비슷한 아픔을 가지고 있습니다. 그렇다면 문제를 극복할 수 있는 지점 또한 크게 다르지 않을 것입니다.

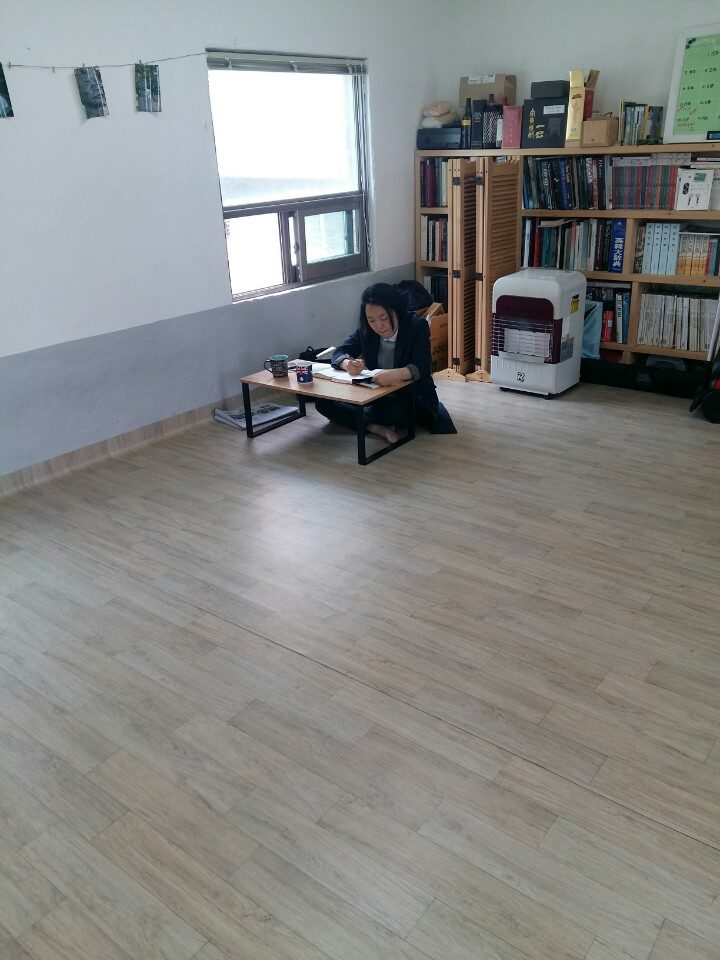

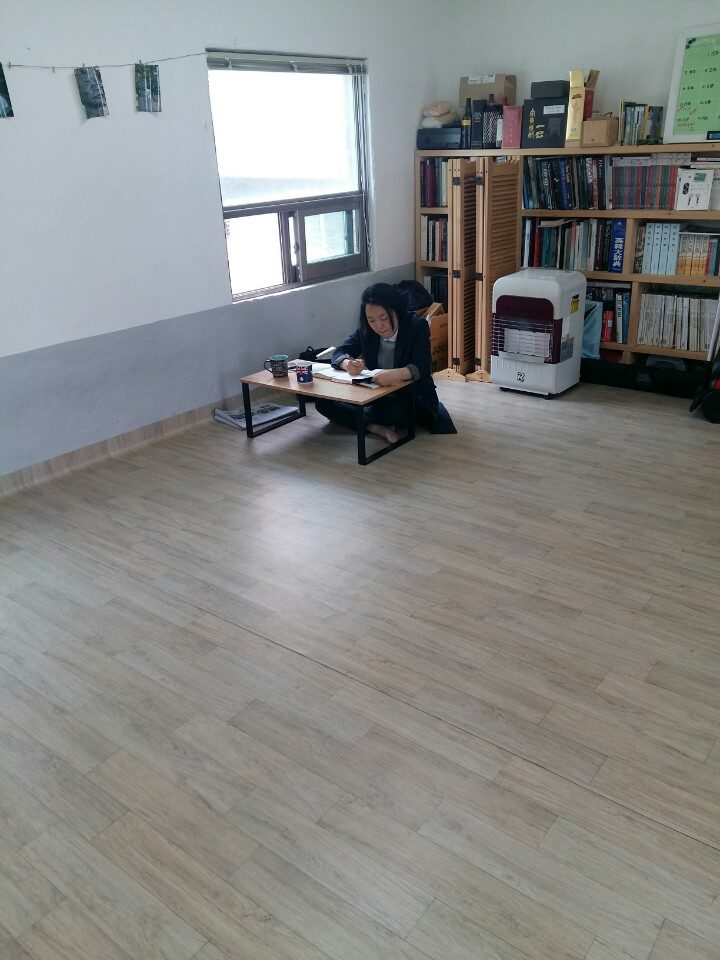

멋있는 한쌤의 사진을 올립니다.

공부방이 마음에 드신다는 한쌤. 집중력이 어마어마합니다. (비록 설정샷이지만)

한쌤과 선민쌤의 <희망이 있다 vs 희망이 없다>의 대결입니다. 본의 아니게 방청을 하게 됐는데, 아침부터 저녁까지 매우 길고 뜨거운 토론이었습니다. ㅋㅋ

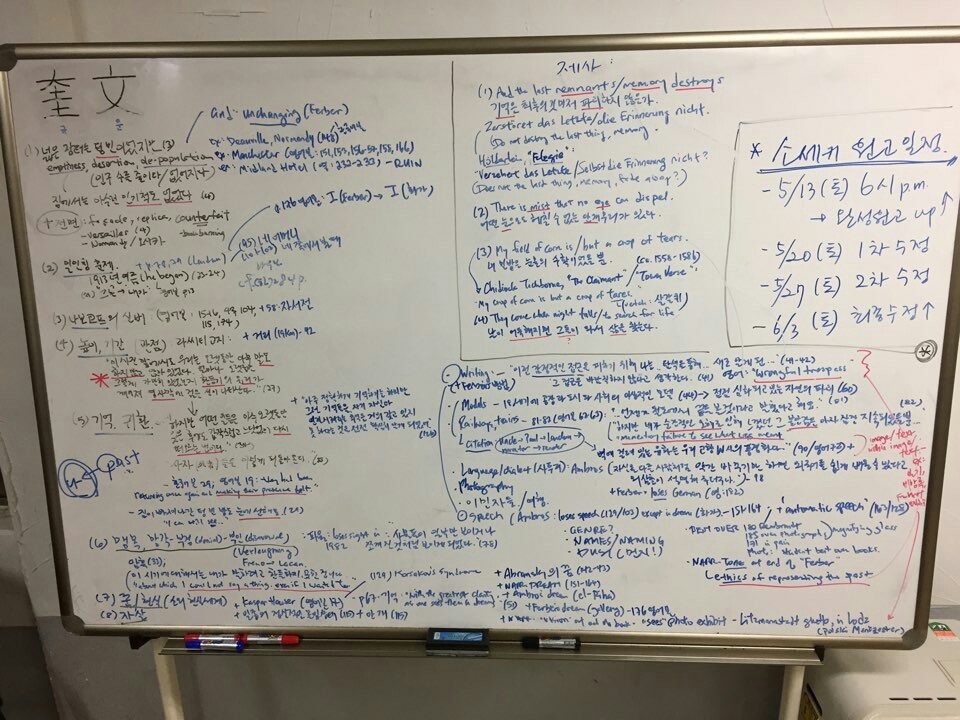

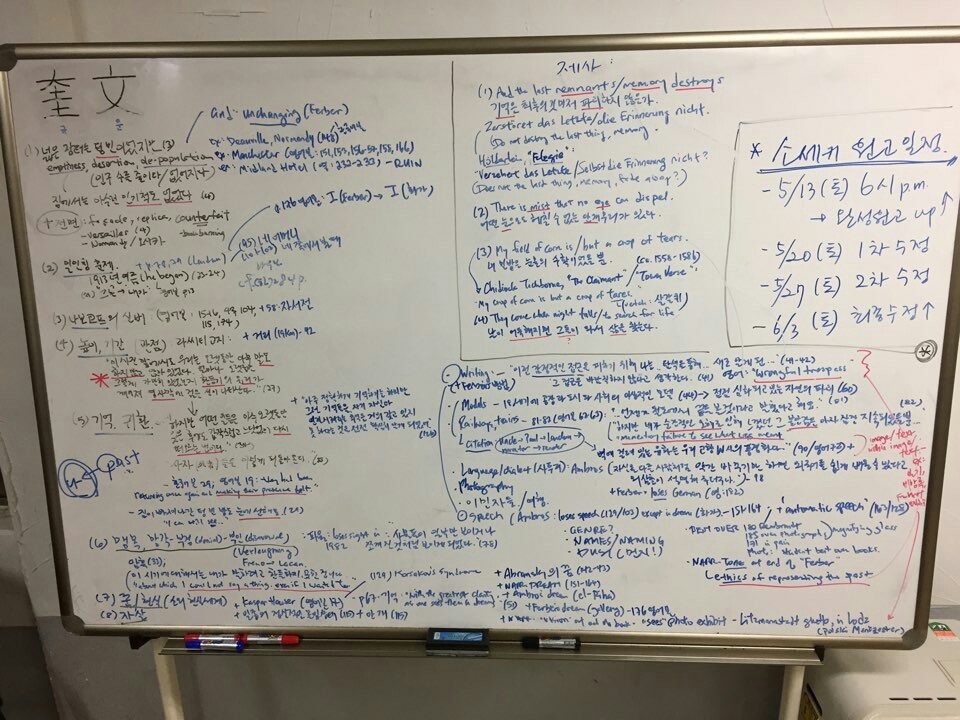

이건 한쌤이 영어판과 한국판을 참고하시면서 적은 아이디어 노트입니다. 이걸 가지고 토론도 하시고, 제발트의 여러 의도를 분석하신 것 같아요.

금요일날 보셨을지도 모르겠지만, 지우기 매우 아까웠습니다. 사진으로라도 아쉬움을 달래보죠.

마지막은 역시 제발트를 읽으시는 선민쌤입니다. 이번 세미나에서 한쌤과 함께 가장 고생하셨죠.

두 분 모두 세미나 준비하시느라 고생이 많으셨습니다. 열심히 준비하는 선생님들과 이번 주 세미나도 재미있게 즐겨봐요~

밑에는 추가 입수한 사진 뒤늦게 올립니다. ㅎㅎ;;

의외의 지점에서 웃음을 주시는 영우쌤! 덕분에 제발트 세미나를 하면서도 분위기가 너무 무거워지지 않은 것 같습니다.

오른쪽부터 뉴페이스 3분이 참석해주셨습니다. 상수쌤, 진미쌤 난희쌤. 이번 주 금요일에도 뜨거운 참여 부탁드립니다~

마지막은 또 잘생긴 한쌤과 선민쌤, 그리고..... 수경쌤 ㅠㅠ

전체 2개

-

윤몽2017-05-16 18:10오오ㅡ 후기와 사진, 입맛만 다시고 참석 못한 1인으로서 진심 감사하오..

-

혜원2017-05-16 20:15마지막 선민쌤 앉아계신 광막한 장판......뭔가 상징적이네요 ㅇㅁㅇ